2010年9月6日是我几年北京求学生活的第一天。当我拖着庞大而沉重的拉杆箱从北京站赶到亮甲店的恩济大厦时已经中午了,王老师和少玄下来接我。我与王老师是旧相识,与少玄是第一次见。少玄姓韩,山东人,中等个子,算不得“大汉”,不黑,挺瘦,跟想象中的不一样(之前在报上读过他的文章)。

之后几年我一直住在亮甲店,离少玄的住处很近,与他当时供职的中国书画杂志社仅一街之隔。因为中国国家画院书法高级研修班张公者工作室在杂志社画室上课(每周另要跑几次画院上大课),我作为工作室首期学员,就成了杂志社的常客,与少玄也很快熟络起来。

少玄小我八岁,是“八〇后”,我是“七〇后”,不过少玄少年老成,经历了很多事,读的书也多,远比我成熟。少玄平时不苟言笑,酷得很,而我就是一个没心没肺的黑胖子,以致编辑部的美女小林(美术编辑)好几次由衷地说我和少玄搞“颠倒”了:我应该是“八〇后”,少玄才是“七〇后”。

我们住处东面大约百米外就是人民政协报社,报社门口有一家新开的饭店,名字记不清了,那的酸菜鱼好吃啊,价格也实惠,好像每份36元。我和少玄一度是那里的常客,而差不多每次去都会点一份酸菜鱼、两碗米饭、两瓶“普京”(普通款燕京啤酒),巴适得很。说来也怪,跟少玄喝酒我的酒量总是发挥不出来,每次都是一瓶啤酒,偶尔多喝一瓶就觉得费劲儿,不过回到兴城状态就会不知不觉地切换过来,多喝三两瓶没问题。

时间过得飞快,转眼就是一年。在高研班结业了,在师友的鼓励劝说下我决定暂时留在北京,准备考研。考研这事儿少玄更主动,我则“顺”来顺受地跟进。我们都是美术学专业,他选的方向是篆刻,导师骆芃芃,我选的方向是书法,导师李胜洪,最终都如愿以偿,于是得以在中国艺术研究院研究生院同学两年。2013年我们又有机会进入中国国家画院沈鹏工作室书法精英(学术)班学习,又是两年。这般如此,加上节假日我们又都喜欢跑美术馆、博物馆、书店及出席各种艺术活动,所以那几年我们经常“出双入对”,偶尔落单,就有人好奇:“少玄(春雷)呢?”

与少玄相处几年,那会儿他还单身,记不得我们一起吃过多少回饭了。有一次我刚从外边回来,他电话喊我请他吃饭,我匆匆到住处放下背包换了大裤衩凉鞋就出来了,走着走着我就乐了:“喂,我忘带钱包了。”——结果那顿他请了我——还好熟稔,否则只能找地缝去了。还有一次他好像有心事,特别想喝酒,我们就到杂志社大门口的一家新疆民族风味餐厅去“放肆”。我们对坐在屋檐下,几碟小菜,说着话喝着啤酒,中间大雨倾盆,我俩无动于衷,那场面够壮观的,一顿酒搞了好几个小时,从天没黑直接喝到凌晨一点,眼看人家要打烊了才不得不散——不过没有各奔东西,因为我们的住处相去仅咫尺之遥。中国艺术研究院研究生入学联考成绩下来,少玄以绝对优势分数过线,我则刚过线,不过总是值得庆贺的,很晚了,他也要喝酒。后来我们双双复试通过,知道消息好像也晚上十点了吧,他非让我给家里打电话,我说明天再打吧,他说就现在打,这样的好消息不是很多的,于是我就打电话给俺娘说我考上了,俺娘很平静,只说我儿子还行……

少玄考研是志在必得,教材勾画得密密麻麻,还利用黄金周报了班,我们约定他替我辛苦、我负责请他吃饭(那几天我回了兴城)。我当时好多事分心,奔波于北京与兴城间,实在没法集中精力看书,每天早上带着教材出去晚上又原封不动带回来,只考试前一晚熬夜看了一两遍单项选择。后来少玄总开玩笑说,老子这么努力才考上,你这样子迷迷糊糊也考上了,简直没天理了。——说的也是,我习惯随遇而安得过且过,这是我们的不同,所以看似一样的收获,对他来说是付出总有回报,一定比我受用得多。至于我的成绩能勉强过线,当然不是有啥诀窍,更不是谁看了单项选择就行,那只是临时抱佛脚而已,而之前多年对写字、画画、读书、作文的痴迷才是可靠的资本,这也是应试教育与素质教育的不同吧,不过如我这般总有耍小聪明之嫌。后来少玄又鼓动我跟他一起考博,我虽然无限神往,限于各种条件,最终还是放弃了,他则一如既往,志在必得,下了狠功夫,连续考了三年,终于如愿以偿,得以从余秋雨导师读博——据说深得余先生器重,如今毕业在即了。

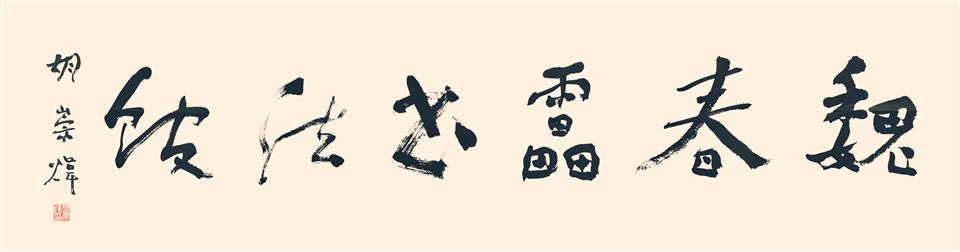

我回兴城也有几年了,平时与少玄联系不多,却一直关注着他。这几年少玄否极泰来,娶妻生女,学业有成,在北京买了房子,又做了《中华书画家》杂志编辑部主任,生活、学业、事业风生水起,前途无量,作为一起厮混多年的哥们,我由衷为他高兴——凭自己的才情与汗水打拼出自己的天地,堪称经典活法,不能不让人羡慕佩服。今年元旦少玄微信问候,我回复:“哥们,新年快乐!好好飞,看你!”