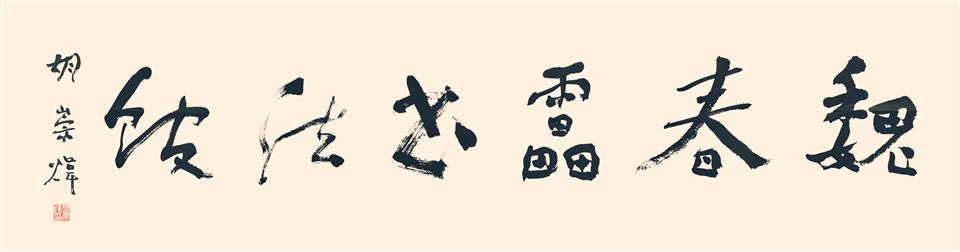

○在现代艺坛,张大千绝对称得上全才:其绘画题材包罗万象,于传统技法无所不能,线描、没骨、水墨、重彩种种表现手法无不谙熟,晚年又作泼彩山水,别开生面;其书法从北碑化出,以行书最擅胜场,遒媚多姿,风神潇洒,卓然成家;其旧体诗言志抒情,颇得风骚之意,允称当行;早岁也能治印,虽未多作,而一册《大千印留》已足见其才情与功夫。

○张大千从艺数十年,其绘画题材之广泛、技术之全面、功力之扎实、造诣之精深,不说空前绝后,也绝少有能望其项背者。早在20世纪30年代,徐悲鸿为《张大千画集》作序,即以“五百年来第一人”誉之,虽饶深意,而推崇之意,毋庸置疑。张大千天纵之才,于诗、书、画、印无所不精,仅从绘画来看,也堪称全才,一则题材包罗万象,二则表现手法丰富。张大千于传统画法兼收并蓄,各造其极,临摹古画能形神兼得,往往乱真,手眼之高,一时无两。

○张大千绘画不但题材广泛,而且手法多样。在几十年的艺术生涯中,他对历代名迹广收博取,加上壮游中外,“外师造化,中得心源”,遂能将传统程式与自然印证,妙得形神,面目多样。他晚年的泼彩山水花卉享誉艺坛,蜚声世界,也正因为有之前几十年积累。后来学者模拟其泼彩或能稍得形貌,但既无其学养才气,更缺其功夫阅历,到头来优孟衣冠,也就不足为怪了。

○张大千晚年以泼墨泼彩作山水、荷花等,广为人知,备受推崇。花卉题材在张大千绘画中占有不容忽视的位置,虽然更多古人风貌,而以其天资过人,又肯动脑筋、下功夫,读书行路,并行不悖,各个时期都留下了精彩的作品。

○张大千画坛宗匠,博学多能,所作不但题材广泛,而且手法丰富,工写兼能,其画多以俊逸潇洒的行书题款,用印以工致典雅为选,而无论在工笔白描还是泼墨泼彩上,无不与画水乳交融,画与字、印因内在的一致达到形式上的高度和谐。

○张大千花卉题材作品在影响上虽然比不得他的山水,但成就却毫不逊色。他早年即以花卉为人称道,尤其善于画水仙,以致有“张水仙”的雅称。荷花是张大千另一种钟爱的题材,他晚年除了以泼彩作山水巨作,也留下了不少荷花精品。

○以水墨作荷花并不鲜见,而张大千的水墨荷花一扫阴暗晦涩的流弊,虽没有丹青点染,却似五色交辉,可谓“水墨胜处色无功”,而变化丰富的墨色愈发衬托出荷花的清艳不俗。

○正如张大千所言,“在中国传统人物画法上,要将感情在脸上含蓄地现出,才令人看了生出内心的共鸣。这个当然是很不容易的,然而下过死功夫,自然是会成功的”,“画人物要打稿,画仕女当然也一样”,“工笔仕女,尤其不可潦草,一线之差则全面俱坏”。他留下的大量细致入微的白描人物画稿,可见其不一般的“死功夫”。 他笔下的高士、仕女、菩萨之类,所谓“一线之差”是找不到痕迹的。

○人物画在张大千绘画中占有重要地位,无论质量、数量,与其山水相比,实在未遑多让。

○张大千学画从人物入手,早年即打下坚实基础。他的人物白描得益于吴道子、李公麟、陈洪绶等历代名家,后来尤其心仪敦煌壁画。前人评李公麟人物“大抵以立意为先,布置缘饰为次,其成染精致,俗工或可学焉;至率略简易处,则终不近也”,张大千则谓其“人物秀发,各有其形,自有林下风味,无一点尘埃气,不为凡笔也”。在张大千的人物白描中,李公麟的“率略简易”和“不为凡笔”得到生动的体现。他临摹陈洪绶《授书图》以陈洪绶原作为范本,画出自家风貌,衣纹、褶皱及人物神态活灵活现。对敦煌壁画的借鉴,更让他后来的工笔人物达到远迈时流的高度。

○“工欲善其事,必先利其器”,张大千于绘画的工具材料一向极其讲究,水墨氤氲而笔笔分明,气息纯净绝尘,墨色清润华滋,直如初脱手光景,纵良工心苦,若非“笔墨纸砚皆极精良”,信难至此。对工具材料的恰当选用、技术的合理运用都可见其高明。他笔下寥寥数叶的淡彩水仙、万壑千岩的泼彩山水、荷花,虽然色分浓淡,而淡不轻薄、浓不污浊,让人叹服。

○张大千曾说,“一个成功的画家,画的技能已达到化境,也就没有固定的画法能够约束他、限制他。所谓俯拾万物,从心所欲,画得熟练了,何必墨守成规呢?”此语或可为胶柱鼓瑟、抱残守缺之辈下一针砭。

○张大千论画讲“七分人事三分天”,天赋而外,十分看重下功夫的必要性。他自己一生在诗、书、画、印各个领域负天资而下苦功,各有成就。以绘画论,他对历代名迹心慕手追,临写毕肖,数十载广收博采、取精用弘,精进不已,留下大量作品。小不盈尺的纨扇、册页,大到逾丈的屏条、长卷,致广大而尽精微,无不匠心经营,各得其妙。