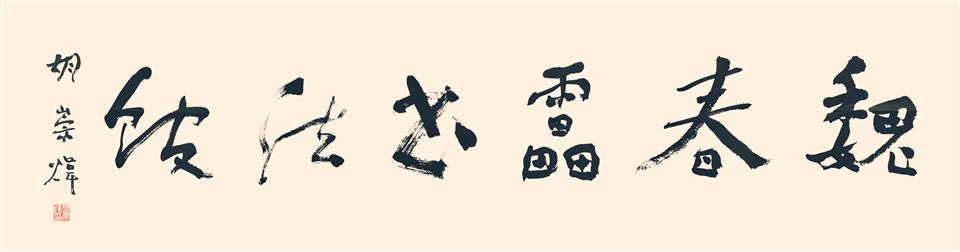

春雷多少有点儿不谙世事。此君初到北京时,对我等司空见惯的人与事每感惊诧,三十大几的一个男人,还能保持着这一点“童心”,也算得上是奇逸了。好景不长,他倒也能比较从容地做到了见怪不怪,难怪他自谓“学坏了”。

春雷也还是聪明的。尽管,这股子聪明劲儿往往被他憨厚的外表所遮掩。我这里所说的聪明,并不是指他的为人处世如何八面玲珑、处理事务如何运筹帷幄,如是等等,在他似乎是不屑的。我说他聪明,是因为我能感觉到,当他面对一些被人为的复杂化、深刻化的学术问题时,总是能够拂去令人生厌的乌烟与瘴气,直指其简单的本质。比如,谈及书画,他很少搬弄那些看起来颇具学术色彩的词语故作高深,他的评判标准倒也简单:好看、美观,顺眼、顺心。细细想来,斯论倒也颇合艺术的、美的本源涵义。其实,所谓艺术、所谓美,本来也就这么简单,奈何无事者众,所生之非也与日俱增。

……

如果这样罗列下去,我自信能够找寻到无数的形容词往他身上堆、脸上贴。还是少做些无谓的工作吧,再多的侧面也无法堆砌出一个整体的生命形象,终究劳而无益。所以,在这里我也不打算谈他的创作、他的学问,毕竟,那更是些身外的事物。

我打算说说他的心事。

凡人皆有心事。不同的是,有些人喜欢把自己的心事说出来,而有些人则喜欢把自己的心事藏起来。无疑,春雷属于后者。无独有偶,之前就曾有人说我是一个喜欢收藏自己心事的人,说我心里有一个特别的架子,然后把自己的心事分别装在不同的小盒子里,再把这些装有心事的小盒子摆放在架子上,只有在没人的时候才会把它们拿出来晾一晾、见见阳光。这个比喻倒也贴切。很难说,春雷心里是不是也有这样一个摆满装了心事的小盒子的架子,但可以肯定的是,正是出于同样喜欢收藏自己心事的喜好,才使得我跟春雷这两年的交往稠密了一些。尽管交往算不得少,但,终究也难得有机会聆听他的心事。既然无缘聆听,那么臆测也就在所难免了。

在春雷的内心里,我想还是有着对于世俗意义上的成功的渴望。何谓世俗意义上的成功?无非是出人头地、崭露头角,无非是追求在一定的社会范围内、在一定程度上实现一个人自己的存在价值,等等。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,说到底,所谓成功也无外乎名、利二字。名、利这两个字,古来就是清高文人耻于言及的,尽管在清高之余也少不了捞些金钱与财富、名望与地位。真真难为这帮文人了,对名利的渴望与追求,本是很正常的事情,在他们却无由地多了些不无沉重的的心理负担,本该光明正大的事情在他们那里一时变得偷偷摸摸、鬼鬼祟祟,而春雷则当然不会有文人们的那股子酸腐相。春雷并不耻言名利,在某种程度上他也能付诸行动,多年来他一直活跃于专业网络媒体、诸多文章频频见诸各专业报刊,一时间在专业圈里也小有名气,这自然可以视为他追求自我实现的一种方式。再者,近两年他从辽西小城来到北京求学、谋生,很难说这里面没有名利欲望的因子作祟。但是也看得出,春雷对于世俗意义上的成功本能地怀有一点畏惧,致使他的求索行为也多少带着一点胆怯。其实这也不难理解,以我私揣春雷担心的是,在追求世俗名利的同时难免会以自己内心真纯与美好的消陨为代价,事实也已经无数次地证明了这种代价的必然性,并且在某些时候这种代价是惊人的,事例有的是,翻翻历史、瞅瞅当下,似乎不难明白我们在追求名利的时候丢失的是什么。那种损失,足以令我等寒战不止。春雷的恐惧、春雷的胆怯,大概也正源于此。这可真是一件令人纠结的事情,左也不是、右也不是,恐怕这恰恰是春雷最难明言的一桩心事。不过说实话,相对而言我倒是更加欣赏春雷的畏惧与胆怯。名利双收的成功固然辉煌、固然诱人,但在春雷的畏惧与胆怯的心理背后,或许我们能体味到一点人性的真与美。历来,我们往往片面地赞颂成功、为强者欢呼,却对弱者的真与美视而不见(比如卡夫卡。其实卡夫卡的可贵正是源自他的软弱),殊不知,这一点或许出于无意的偏颇竟导致了人自身历史性的沉沦与堕落。可叹!问题是,我也不可能一味地美化甚至是鼓励春雷的这一点畏惧与胆怯,因为那样,对于堂堂五尺男儿又毕竟是不公平的。真是尴尬得可以,也真是对春雷不住了,他的左右为难在我的左右为难的搅和下,恐怕是更加无所适从了。

随便揣测别人的心事,毕竟是不礼貌的。到此为止吧。

说也奇怪,这些年我倒是走了些地方、经历了些事情,奈何其间忧多于喜、困苦多于欢愉,但值得庆幸的是在某一地、某一时总会有那么一两位相知的哥们相伴,喝喝酒、聊聊天甚或指点一番、激扬一番。在这些哥们儿里,春雷自然是不可或缺的一位,就算是惺惺相惜罢,于我终归是幸事。幸甚!幸甚!

首页 > 春雷的心事/韩少玄

春雷的心事/韩少玄

2015-09-17 21:46:46 点击:1096

上一篇:听燕阁画谈

下一篇: 第十六届兴城市书法临帖展览征稿启事